《食品安全法》實施至今已四月有余,各地監管部門依舊周期性地曝光問題食品黑名單,這似乎成了食品監管事后圍堵的常規性工作。不過,在流通領域每期食品例行檢查中,不合格的食品仍源源不斷地進入流通市場。為何不能從源頭上徹底堵住問題食品流入消費領域?記者調查采訪發現,盡管新出臺的《食品安全法》有了較大改革和提高,但在中國特有的中小食品企業、小作坊扎堆的市場情況下,各監管部門分段監管、自上而下的食品監管行政執法體系,使得執法部門“疲于奔命”,收效甚微,小食品企業四處游擊遍地開花。如何從根本上扼殺食品安全問題將是一場長期持久的戰爭。

異地監管執法難 平行管理懲罰弱

同一品牌的食品幾個月內被多次“點名”,這在市場監管執法中不算是新鮮事。

記者連線曾上過黑名單的甘肅一家食品生產企業,這位不愿具名的市場負責人透露,因同一款食品重復上黑名單的生產企業不在少數。“一般會接到當地監管部門的通知,然后由當地監管部門進行整改。”該人士解釋,“整改就是交錢,不會因為下架食品而停產。”

據甘肅某市場監管部門內部人士向記者介紹,通常對于下架食品,生產企業在外地的,當地工商部門除了清查本地銷售的本批次產品外,沒有權利對同一批次進入外地市場的產品進行監管,但會發函到外地相關部門,由生產地的工商、質監部門重新審查、檢驗食品生產企業生產的食品,并根據銷售清單監督生產企業召回問題食品。

流通與生產領域的相對“脫節”與目前食品監管體系有關。按照規定,生產企業劃歸質監部門監管;而食品進入流通領域后由工商部門監管;同時,餐飲服務又劃歸衛生部門管理;農產品生產及部分銷售行為則歸農業部門監管……在具體的流通消費領域還有更細致的劃分。由于這些部門是平行管理,在查出不合格食品后,其協同監管的模式往往會造成生產、流通、消費領域懲罰各自為陣的局面。

交叉地帶多頭管 真空地帶無人管

窺一斑可觀全貌。這一細節也從側面襯托出在處理同一件食品安全事件時各部門分段監管下的現狀。

今年6月1日《食品安全法》正式實施,該法規進一步明確了實行分段監管的監管體系。即按照一個監管環節由一個部門監管的原則,采取分段監管為主,品種監管為輔。

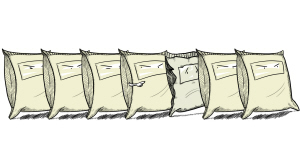

農業、衛生、質監、工商、食藥等十多個部門涉及到生產、加工、流通和消費等各個環節。一旦有一個環節(木桶的一塊木板)監管不力,整個行業(木桶)就會出問題,木桶的一塊短去一截,不管其他部門多么“賣力”,整個木桶仍會不斷漏水。不過,這種交叉管理也容易導致部門管理資源的浪費,使得相關部門的監管疲于奔命但收效甚微。

全國政協委員及律師施杰曾在接受媒體采訪時表示,有些食品安全問題并不明顯屬于生產、流通、消費等哪個具體環節,每個部門都認為不屬于自己的范圍而不去監管,就會出現監管空白。

就連執法人員有時也感到困惑。按照規定,食品店歸工商監管,而在商場、超市、有形市場外現場制售的食品行為歸衛生部門管。有人戲稱,多頭監管猶如“九龍治水”,越治越亂。打個比方,一個賣糖葫蘆的,如果一只腳踏進食品店,一只腳在店外,就會有是歸工商還是衛生監管的爭議。

另外,目前還沒建立起一套可供各個監管部門共享的食品安全曝光網絡平臺,一般采用異地發函通告協管的方式。經記者調查了解,有時候生產企業的主管相關部門并不能及時了解外地銷售的問題食品的情況。公共平臺的缺失相對容易導致一些生產企業“漏網”,致使源頭上完全杜絕問題食品成為奢望,于是不合格食品源源不斷地流入流通、消費領域,這反過來又增加了流通消費領域監管部門的執法成本。

分段監管與垂直監管 優劣爭議十年之久

分段監管還是垂直監管?這個問題在國內已爭議了10年之久。在英國,食品安全問題由一個部門全程監管,實行首問負責制,誰先接手,最后由誰負責。被認為食品最安全的美國,實行的也是“農田到餐桌”的一攬子管理;如農業部管肉類禽蛋,就從飼養場一直管到居民餐桌上的成品;食品藥品監督管理局管除肉蛋外的其他一切食品。一旦出現重大食品安全事故,這種垂直管理就能直接一查到底,減少中間溝通協調環節,降低行政執法成本。

此次《食品安全法》中,新規規定了國務院設立食品安全委員會統籌協調各部門安全監管工作。相關法律人士認為,設立食品安全委員會的初衷是好的,但也只能算是當前體制下的一種變通,問題可能依然沒有解決,有些部門沒有高層協調機構,很難具備與其他相關部門協調問題的能力。

有部分專業人士認為,垂直管理能夠明晰責任人,從源頭上落實執法力度。而分段管理模式下形成的屬地化管理,容易因地方保護主義而造成執法部門與企業間的利益勾結。網上就曾出現過“國內19省區1144名縣級藥監局長的一封公開信”,呼吁保持藥監系統省以下垂直管理。

更有人呼吁,應該整合這些執法部門實行一個大部制管理下的食品安全監管體系,一管到底,但是這也面臨著人員龐大、機構復雜的問題。

全國政協委員、農工黨成員謝天佑在媒體上就曾公開表示,問題不在于是垂直管理還是屬地管理,垂直管理并不能真正解決地方保護主義,應該建立執法責任追究體制,對失職的部門和官員嚴肅追責。

據悉,一些地方已開始認識到改革的必要性。深圳就準備構建“大食品”安全監管體制,將原質監、工商、衛生部門的生產、流通、餐飲服務的食品安全監管責任統一劃歸到新成立的市場監督管理局。在這種食品監管體制下,其食品安全的生產、流通、消費將由一個部門監管,改變了食品在種植養殖、生產加工、市場流通、餐飲消費四個環節分段監管的狀況。

違法成本低不良商家鋌而走險

維權成本大消費者不愿較真

新實施的《食品安全法》一大亮點是兩倍索賠變成十倍。按照食品安全法第九十六條規定,“生產不符合食品安全標準的食品或者銷售明知是不符合食品安全標準的食品,消費者除要求賠償損失外,還可以向生產者或者銷售者要求支付價款十倍的賠償金”。相比之前問題食品依靠《消費者權益保護法》條款,消費者可對經營者進行雙倍索賠,算是一個不小的進步。

盡管各地不斷曝出消費者獲得十倍賠償的消息,但經記者隨機對10位消費者的調查顯示,半數以上的消費者認為維權成本較大。

在消費者看來,如果購買食品出現問題,只能憑購物小票到零售企業要求賠償,而多數消費者都沒有長期保留小票的習慣,這就面臨著舉證或者第三方機構檢驗的困難。同時,一些問題食品在食用后身體并不能立刻發生反應,如何對這類情況進行鑒定也成為他們關心的問題。

消費者認為,十倍于問題食品的價格多在數百元以內,“退一賠十”無法解決消費者因食用偽劣食品所造成的損失,也根本難以達到制止售假行為的目的。即使告到法庭,可能還要一審、二審,訴訟時間太長使得很多消費者放棄了維權。

另外,對食品安全的責任主體——食品生產企業的懲罰,按照《食品安全法》的相關規定,沒收違法生產經營的食品和用于違法生產經營的工具、設備、原料等物品;違法生產經營的食品貨值金額不足1萬元的,并處2000元以上5萬元以下罰款;貨值金額1萬元以上的,并處貨值金額五倍以上十倍以下罰款;情節嚴重的,吊銷生產許可證。

相同的情況發生在美國,如果生產企業遭到消費者的起訴,法庭動輒會判處上億,甚至幾十億美元的懲罰性罰款,一些企業甚至可能會被迫倒閉,企業害怕違法的巨大代價,就會自覺加強自律。1981年,美國一消費者就因駕駛福特一款汽車,途中汽車爆炸導致車上小孩燒傷。當時福特估算全部召回該款汽車并修復的成本為1億美元,但車著火致人死亡大約賠償20萬美元,于是決定不召回。但意想不到的是,法庭最后判決福特賠償其受害人1.25億美元。

另外,美國集團訴訟的制度也可以幫助單個消費者獲得與強勢生產企業對峙的機會。2007年美國默克制藥公司就以賠償48.5億美元為代價,了結了美國近5萬宗與旗下“萬絡”產品有關的集團訴訟。

而在日本,1955年發生的森永奶粉案致使130多名嬰兒死亡、上萬名嬰兒患病后,日本開始建立長期補償受害人的基金,由企業長期承擔賠償責任。企業可能因問題食品丑聞而破產,或者其全部的資產還不夠長期賠償受害者。

我國《食品安全法》盡管對違法企業加大了處罰力度,甚至還涉及到相關刑事處罰,但一位不愿透露姓名的基層食品安全監管專家表示,在目前環境下,企業被吊銷許可證的情況比較少。對于大企業來說,數萬元的罰款就如“隔靴搔癢”;而對于擅長游擊戰的大批小作坊來說,縱使失手落網被查封,也能快速在另一個地方“安營扎寨”。處罰機制偏軟,罰款額度不高,指望小商家自覺守法就成了一種奢望。

海量小作坊使監管不堪重負

被動執法現尷尬

一套體系的形成離不開具體的市場環境。改革開放以來,我國已取得了舉世矚目的經濟成就,但不容忽視的是,目前市場競爭環境仍然處于原始階段,尤其在食品加工領域。

相關資料顯示,中國食品生產加工企業共有幾十萬家,其中約80%是10人以下的小作坊。這還只是冰山一角,還不包括餐飲行業街道上隨處可見的小攤販及無證無照的地下加工廠。

對這些企業的監管涉及到生產、流通、消費等幾個環節。每個環節的監管部門都至少面臨著龐大的幾十萬生產廠家產品的管理,這就客觀上造成監管部門被動執法的局面。而整個監管體系更由于地方保護主義,以及缺乏一個全國統一有力的共享平臺來整合資源,往往變成一盤散沙,不得不各自為戰。

面對如此龐大的監管工作量,各地的質量監管部門難免不堪重負,以致形成了由曝光之后再去被動管理,甚至是被動管理也難以做到的尷尬局面。

對小作坊監管“吃力不討好”

對規模企業監管省事更見效

特有的市場環境形成了特有的執法“怪圈”。某市場監管人員直言,在查處一些問題食品生產企業時,按照所示地址根本找不到工廠所在地,有的小作坊還盜用異地過期的QS證號混入流通領域。

安徽某市食品藥品監督管理局負責人也曾感嘆,因為大型企業管理比較規范,事故發生率低,監管起來更見成效,所以很多部門就爭著管、搶著管;而對于小作坊、小企業,一是怕管不住、執法成本太高,二是怕沒有管好還要承擔責任。職能部門通常躲著走,誰也不去管,客觀造成小作坊落網率較低。

即使失手落網被取締,小作坊換個地方重新開始的成本也較低。面對這樣的游擊戰,監管部門即使愿意努力去履行職責,也收效甚微。另一方面,小商家在利潤的驅使下,面對能夠承擔的違法成本,往往鋌而走險牟取暴利。

中國區域經濟發展的不平衡也為小作坊遍地開花提供了龐大的市場支撐。在大城市超市、批發市場等零售終端監管力度較大,證照要求高,小作坊生產產品難以進入。然而在龐大的農村市場以及城鄉接合帶,監管力量不足,加上城鄉接合部的消費者維權意識低,對于這一大塊市場的食品監管將是一個巨大挑戰,也是食品監管能否有效實施的關鍵。如何切斷這一市場支撐,成為目前面臨的難題。

食品監管應與市場經濟發展并行

現有格局下食品監管前路漫漫

事實上,百年前的美國劣質、假冒、偽劣產品猖獗,在新聞媒體的揭露中,骯臟的加工廠、有毒的食品添加劑、危險而無用的藥物比比皆是。最終,在輿論的壓力下,1906年美國通過了純凈食品與藥品法,1938年通過了更為嚴格的聯邦食品、藥品與化妝品法。

同時,經過近百年的優勝劣汰,目前美國市場生產經營食品的基本都是大公司。早年美國成千上萬家屠宰場已合并成13家,幾乎壟斷了所有美國人食用的肉產品。而由食品藥品監督管理局分管的肉蛋之外的食品生產者和流通企業也僅5萬多家。對這些公司來說,違法經營、短期圖利的行為是非常不可取的。公司需要為所有工廠的食品安全負責,監管部門管理起來就相對容易,執法效果也更突出。

垂直式管理的監管方式也使得美國追溯體系比較完善。所有食品均可追溯至原產地,出事后既容易迅速查出禍根,進行防治,同時也能嚴懲禍首以儆效尤。至此,美國形成了法規、監管、標準體系以及社會誠信體系這四大食品安全體系支柱。

因此有關專家認為,中國的食品監管體系也應完善處罰機制,同時建立類似“黑名單”制度,讓利欲熏心的企業主“一次違法、終身出局”,切實改變違法成本低、守法成本高的現狀。

可喜的是,國人對食品安全的重視到了前所未有的高度,今年《食品安全法》的出臺就是中國食品安全一個標志性事件。然而,我們也應清醒地看到,中國的食品監管還有很長的路要走。如何把食品安全事故扼殺在搖籃中,將是擺在所有中國人面前認真思索的問題。

隨著市場標準的不斷提高以及誠信制度的建立,相信善于摸著石頭過河的中國人,會在一次次實踐中建立起一套完善的食品安全法律制度、市場信用制度以及食品追溯體系。屆時,或許這種流通消費領域不斷曝光的問題食品才能變得不再尋常。

他山之石

美國:多重法律下的垂直式管理

美國的食品安全領域主要有《聯邦食品、藥品與化妝品法》、《聯邦肉檢驗法》、《禽肉制品檢驗法》、《蛋制品檢驗法》、《食品質量保護法》、《公共健康服務法》、《食品法典》等。

美國建有聯邦、州和地方政府既相互獨立,又相互合作的食品安全監督管理網。聯邦政府的食品管理部門有四個,包括農業部下屬的食品安全與檢驗服務部以及農業部動植物衛生檢驗署、人類健康事務部下屬的食品與藥品管理局以及環境保護署。食品與藥品管理局相當于最高執法機關,由超過2000名醫生、律師、藥理學家、化學家等專業人員組成,具有很高的專業技術水準。

其中,食品安全與檢驗服務部負責肉、禽、蛋及其制品的食用安全、衛生,包括其生產、加工、流通、銷售整個過程;食品與藥品管理局負責食品安全與檢驗服務部負責范圍之外的食品的安全與衛生,也跨越從生產、加工到流通、終端銷售整個過程。聯邦政府不依賴于各州政府,他們在全美國設立多個檢驗中心或實驗室,并向全國各地派駐大量的調查員。

歐盟:統一標準法令指導下的各國自治管理

歐盟各成員國的食品監管主要依據《歐盟食品法》及各成員國食品管理的相關法律。

食品安全的立法和實施由歐盟的衛生和消費者保護總司負責;歐洲食品質量安全管理局規定了食品安全法規的基本原則和要求,及與食品安全有關的事項和程序;獨立于工業和政治利益,向社會公開進行食品嚴格評審。歐盟成員國同時根據歐盟法令建立了各自統一的食品安全監督管理機構。

成員國根據歐盟食品法令與標準為指導,分別建立起各自統一的食品監管體系。以瑞典為例,在國家層面上,瑞典的食品安全由農業、食品與漁業部獨立管理,“從農田到餐桌”的全過程分兩段進行,即原初生產(養殖)階段和加工、運輸、銷售及消費階段。前一階段由農業、食品與漁業部的原機構負責;后一階段由農業、食品與漁業部下設的國家食品管理局負責。同時在縣和地方自治區設立獨立于國家食品管理局的縣級食品管理機構和地方自治食品管理機構,形成由國家食品管理局、縣級管理機構及地方自主管理機構構成的層次分明的食品安全控制體系。