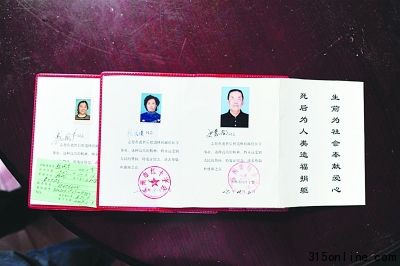

夫婦倆的捐遺志愿書。

夫婦倆的捐遺志愿書。

傳統觀念里,老人們總是希望頤養天年、入土為安。然而在蘇州相城區元和街道,有這樣一對老夫妻,他們打破傳統,一起成為了遺體捐獻者。2006年至今,還一共發展了四五十位捐遺志愿者。

史慧南是元和街道蠡口社區居民,今年77歲,是蘇州市紅十字會志愿捐獻遺體委員會委員。他早年是吳縣評彈團演員,因闌尾炎未愈堅持演出瘡發而棄行,轉業到蠡口集體商業公司。在商業戰線上史老也是兢兢業業直至退休,多次被評為先進工作者。

年輕時的史慧南先生在工作之余最大的愛好就是讀書、看報。曾手抄《毛選》第五卷全卷。上世紀八十年代初的一天,史老在《人民日報》看到一則某開國元老辭世后將遺體捐獻給國家醫學科研事業的消息,頓覺應該學習,萌生了死后捐獻遺體的想法。作出決定后,史老便著手做家人的思想工作,詳細給老伴講解捐遺的意義。就這樣,老伴同意史慧南捐獻遺體,并一起做通了子女們的思想工作。

與此同時,史慧南寫信與《人民日報》聯系,想從中獲知關于遺體捐獻的手續和部門,卻未得到回復,再與各有關部門去信,均無回音。二年后,偶然看到了上海的第二軍醫大學的一份捐遺宣傳單,他用信件與第二軍醫大學取得了聯系,對方很快就回信并寄來了遺體捐獻志愿書和協議書,史老慶幸自己的愿望總算實現了。

過了幾年,上海的第二軍醫大學來信說:“史慧南不是上海市戶口不能被接受為遺體捐贈者,原因是如果捐贈遺體者在夏天亡故的話,遺體運輸困難。”這事就這樣在幾年后落空了。同年,史慧南捐獻著名評話家胡天如遺物《飲馬圖》給評彈博物館,獲贈了一本《蘇州指南》,在上面看到了蘇州紅十字會的聯系電話。在紅十字會幫助下,他正式成為遺體捐獻志愿者。

2007年金秋,史慧南攜夫人杭伏南參加蘇州舉行的千名老人金婚慶典活動,之后他就開始敦促夫人捐遺了,他跟夫人常說的一句話是:“你我都老了,總歸要走上這條路的,與其一把火,不如將遺體捐給國家,讓它在醫學科研和教育上派用場來的更有價值,更有意義。”在他的動員下,2008年,其夫人杭伏南在蘇州捐遺委簽約也成為了蘇州市紅十字會捐遺志愿者,他們成為相城區第一對捐遺夫婦。

2006年,蘇州捐遺委員會正式成立,史慧南也被任為蘇州捐遺委員會委員兼任相城區片長。之后史慧南更是積極活動、宣傳,親自上門做思想工作,包括家人在內,至今一共發展了四五十位捐遺志愿者。在他的動員下,如今相城區遺體捐獻者從原來的五六個,發展到了現在的四五十個。平時史慧南常在蠡口社區舉辦講座,傳授健身、養生、長壽方法,自制相關資料、音像免費分發給居民。薛馬義 文/攝