中新社北京10月23日電 題:“十二五”中國質檢科技將實現八大創(chuàng)新突破

中新社記者 劉長忠

中國國家質檢總局局長支樹平介紹說,國家質檢總局編制了“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃草案。從2011年到2015年,中國質檢將實現八個創(chuàng)新突破。

——計量科技:建立新能源、新材料與納米、環(huán)境、醫(yī)療、生物安全與食品安全等國家急需的計量基標準和溯源體系。

——標準化科技:開展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代農業(yè)、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)等產業(yè)共性技術標準研制。

——認證認可科技:大力開展碳排放和碳減排、新能源的認證認可關鍵技術研究與示范。

——進出口商品檢驗科技:重點加強對進出口機電產品、輕紡消費品、危險化學品的安全性評價關鍵技術、綜合管理技術的研究。

——出入境檢疫科技:研究突破風險評估、疫情監(jiān)測、檢測鑒定、應急預警、檢疫處理等環(huán)節(jié)核心技術,研發(fā)專用裝備,加快口岸檢疫核心能力建設,構建功能齊全、科學有效、達到WHO規(guī)范要求的口岸安全科技支撐體系。

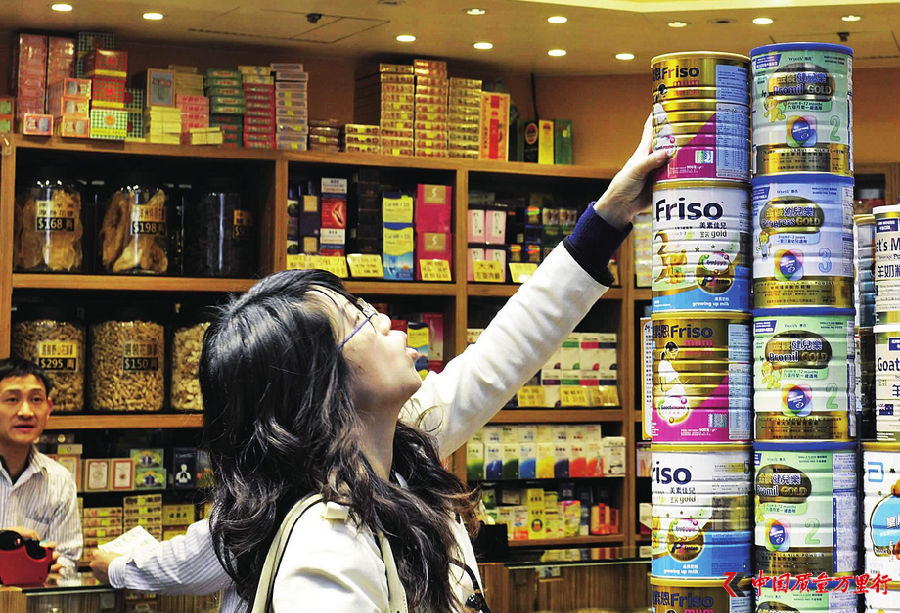

——食品安全科技:重點加強食品安全風險監(jiān)測、風險分析、風險預警、風險管理、干預和快速處置食品安全事件科技支撐能力建設。

——質量檢測和質量管理科技:重點開展產品質量控制與可靠性、質量綜合評價體系、質量信用監(jiān)管與評價等技術研究與應用;

——在特種設備安全與節(jié)能監(jiān)管科技上,也要實現創(chuàng)新突破。

在即將過去的“十一五”期間,中國質檢大力實施科技興檢戰(zhàn)略,收效顯著。2006年到2010年,中國質檢系統共承擔各類科研課題12000多項。其中,銫原子噴泉鐘基準、量子化霍爾電阻基準等成果,使中國時間頻率計量達到世界一流水平,精確度相當于1500萬年不差一秒;電阻計量領域在國際上處于領先地位。

期間,中國還主導制定國際計量標準345 項,參加計量國際關鍵比對231 項,獲得國際互認測量能力735 項。

支樹平介紹說,“十一五”時期,一系列質量安全科技項目的啟動實施,為淘汰20%的落后產能、節(jié)能技術進步、第三代通信產業(yè)規(guī)范發(fā)展、鋼鐵、汽車等十大重點產業(yè)振興等都提供了支持。

此外,“十一五”時期,中國不合格進出口商品檢出率、疫病疫情檢出率、有害生物截獲率明顯提高。這些為有效規(guī)避貿易風險,打破國外技術貿易壁壘;防控非洲豬瘟、舞毒蛾等外來疫病疫情傳入,都提供了技術支撐。(完)